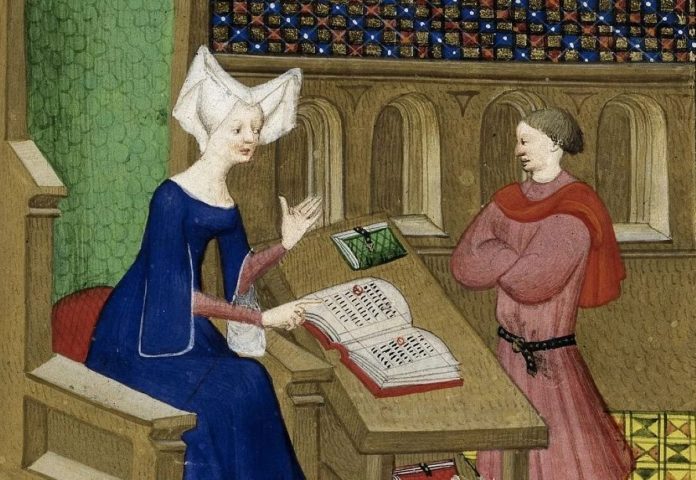

Por Karen Regina – Em meio ao turbilhão político do século IX, no coração do império Carolíngio, estabelecido na Europa Ocidental e Central, uma mulher rompeu com os silêncios impostos a seu gênero e escreveu um dos mais belos e potentes documentos de cuidado parental da história e certamente um dos primeiros registros escritos produzidos por uma mulher. Seu nome era Dhuoda, e sua obra, o Liber Manualis, é até hoje uma preciosidade rara: um livro de uma autora feminina feito em uma época em que a produção de manuscritos limitava-se aos homens nos monastérios. A publicação era destinada a seu filho, como forma de orientação moral, espiritual e humana para a vida que ele teria de enfrentar sozinho.

Neste artigo, vamos explorar como essa obra ressoa com os conceitos contemporâneos de parentalidade consciente, como ela dialoga com o pensamento feminista e como sua voz ecoa até hoje como um testemunho precioso sobre a presença, a palavra e o amor de uma mãe em tempos de ausência e instabilidade. Uma história ancestral que fala diretamente às famílias de hoje. As informações aqui abordadas têm como base a palestra “O Liber Manualis de Dhuoda: da maternidade à educação moral de um cidadão”, da professora Camila Ezídio, apresentada durante o Congresso Internacional da SBEFM (Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval), realizado em julho em São Paulo.

Quem foi Dhuoda?

Dhuoda era uma aristocrata do fim da Idade Média que viveu entre os anos de 803 e 843, no contexto da dinastia Carolíngia, marcada por instabilidade política, guerras internas e disputas de poder entre os filhos de Luís, o Piedoso, que sucedeu seu pai, Carlos Magno. Ela era casada com Bernardo de Septimânia, um dos nobres mais poderosos de seu tempo. O casal teve dois filhos: o mais velho se chamava Guilherme e o mais novo ganhou o nome do pai. Dhuoda começou a escrever quando Bernardo ainda era um bebê pequeno.

O primogênito foi retirado do convívio materno aos 14 anos e enviado à corte do rei Carlos, o Calvo, como refém político para garantir a lealdade de seu pai. Dhuoda vivia isolada em Uzès — cidade que fazia parte do reino franco, depois transformado no Império Carolíngio — e não podia acompanhar o crescimento do filho nem influenciar diretamente sua formação. Ele havia sido levado para Aachen, ou Aix-la-Chapelle, no atual território da Alemanha, que era um dos centros políticos do Império Carolíngio. Foi neste contexto que nasceu o Liber Manualis: um esforço para fazer da escrita o caminho de transmissão de amor, valores e sabedoria.

O Liber Manualis: mais que um livro, um ato de presença

O Liber Manualis é um tratado composto por doze capítulos, nos quais Dhuoda mistura instruções práticas, reflexões espirituais, conselhos morais e orientações políticas. Escrito em latim, com grande erudição, o texto impressiona pela sofisticação da linguagem e pela densidade dos temas abordados: lealdade, autoridade real e a importância da oração e da humildade.

Mas o que mais chama atenção é o tom pessoal. Dhuoda escreve como mãe. Há afeto, saudade, temor e ternura em cada linha. Ela chama o filho de “meu amado Guilherme”, expressa sua dor pela separação e insiste na esperança de que suas palavras possam guiá-lo, mesmo à distância. Esse gesto, de escrever como forma de se fazer presente emocionalmente, exemplifica um princípio central da parentalidade consciente: a importância do vínculo afetivo na formação moral e emocional dos filhos.

LEIA TAMBÉM:

A filosofia e o legado de uma mãe pensadora

Embora o Liber Manualis não seja uma obra filosófica no sentido clássico, ele é carregado de densidade ética e política. Dhuoda apresenta uma visão de mundo estruturada pela fé cristã, mas também por uma leitura estratégica das relações de poder. Ela ensina o filho a ser leal ao rei, a respeitar os mais velhos, a governar com justiça e a manter o temor a Deus como base de todas as decisões. Em sua “pedagogia”, religião e política são indissociáveis.

Essa estrutura pode ser lida, pela filosofia moderna, como uma contribuição precoce à ética da responsabilidade. Dhuoda não pensa o sujeito apenas como indivíduo, mas como parte de uma rede de obrigações e vínculos. O filho deve agir bem não só para si, mas por respeito à ordem divina, ao pai, ao rei e ao povo. A ação ética é sempre situada, contextual e relacional. Um princípio que dialoga com pensadores como Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas e até Hannah Arendt.

Além disso, a presença da linguagem como forma de vincular o ausente — a mãe ao filho — oferece uma dimensão filosófica da palavra como ponte, como permanência e como herança. Dhuoda, ao escrever, funda uma forma de existência contínua na memória e na formação do outro. Uma antecipação do que o século XX chamaria de subjetividade narrativa.

A ruptura silenciosa: Dhuoda e o feminismo

Dhuoda não era uma feminista. Nem poderia ser: o conceito só emergiria muitos séculos depois. Mas sua obra oferece pistas fundamentais para a crítica feminista contemporânea, especialmente no campo da autoria, da educação e da construção simbólica do poder.

Ao escrever, Dhuoda rompe com a lógica patriarcal da época que restringia o saber ao clero e aos homens da corte. Ela escreve como mulher leiga, mãe e educadora. Sua escrita é, por si só, um ato de transgressão simbólica: uma mulher afirmando sua autoridade intelectual e moral para orientar um homem.

Mesmo envolta em fórmulas de humildade típicas da época (“sou fraca, pecadora”), Dhuoda demonstra domínio de temas complexos e capacidade argumentativa. Sua obra desestabiliza o modelo de silenciamento feminino e antecipa um movimento que só ganharia força muitos séculos depois: o direito das mulheres à palavra pública.

Na perspectiva de autoras como Hélène Cixous ou Audre Lorde, que defendem a escrita feminina como gesto político e existencial, Dhuoda seria uma ancestral — uma mulher que escreveu para não desaparecer, para deixar marca, para construir um mundo possível dentro da opressão. Um exemplo potente de agência feminina em tempos de escuridão.

Parentalidade consciente no século IX?

Quando falamos de parentalidade consciente hoje, pensamos em presença, escuta ativa, afeto, orientação emocional, construção de vínculos saudáveis e respeito à individualidade da criança. E, surpreendentemente, muitos desses princípios estão presentes na obra de Dhuoda.

- Intencionalidade educativa: Dhuoda não escreve por vaidade ou status. Ela escreve para educar, orientar, construir um caminho de valores para o filho. Sua ação é deliberada, pensada, fundamentada. Isso é a base da parentalidade consciente.

- Afeto e vínculo: Mesmo à distância, Dhuoda reforça constantemente seu amor por Guilherme. Ela se dirige a ele com ternura e escreve como forma de manter vivo o vínculo. Hoje sabemos o quanto esse vínculo é essencial para o desenvolvimento emocional de qualquer criança.

- Educação integral: Dhuoda não ensina apenas religião. Ela fala de política, justiça, conduta, hierarquia, relações sociais. Ela quer formar o filho por inteiro, e não apenas treinar comportamentos. Uma visão integrada da formação humana.

- Maternidade como força: Em vez de se calar diante da separação, Dhuoda age. Sua escrita é a prova de que a maternidade pode ser ativa, crítica e construtiva. Ela usa sua condição de mãe como alicerce para educar e transformar.

Um espelho que atravessa os séculos

Estudos recentes sobre o Liber Manualis destacam que a obra de Dhuoda se insere no gênero literário conhecido como Espelho de Príncipe — um tipo de manual dedicado à formação ética, religiosa e política dos jovens nobres, com o objetivo de prepará-los para governar ou exercer autoridade, mas diferentemente dos escritos da época, a obra de Dhuoda se torna tão especial por ter sido escrito por uma mãe a seu filho, num gesto de amor, mas também de afirmação intelectual.

Ela transforma o espelho — metáfora central dessa tradição — em um recurso pedagógico. Assim como as mulheres olham no espelho para corrigir impurezas e realçar a beleza, seu filho deveria olhar para o livro como um espelho da alma: para conhecer-se, corrigir-se, orientar-se.

O espelho de Dhuoda não é apenas moral: é um espelho afetivo, relacional, educativo. É um reflexo do cuidado materno como fundamento da formação humana. Nele se entrelaçam a herança cristã, a moral cavaleiresca, o pensamento agostiniano e o testemunho de uma mulher leiga e erudita.

O Liber Manualis não foi escrito para reis ou elites religiosas. Foi escrito para Guilherme. E, por isso mesmo, ele fala também a cada mãe, pai ou educador que, diante da insegurança do mundo, escolhe educar com presença, sabedoria e fé. Dhuoda compreendeu, séculos antes do termo existir, que educar é espelhar virtudes — não como imposição, mas como inspiração.

Um legado para hoje

Mesmo sem saber se voltaria a ver o filho, Dhuoda acreditava que seu amor, sua sabedoria e sua fé seriam suficientes para atravessar o tempo. Podemos com ela reconhecer na história uma aliada para os desafios atuais da parentalidade, e lembrar que o cuidado, a educação e o vínculo são, antes de tudo, gestos políticos.

Às mulheres de hoje, um convite: escrevam suas próprias cartas, criem suas próprias histórias, seus próprios manuais de cuidado — conscientes de que cada gesto, cada palavra, cada escolha, molda o mundo onde nossos filhos irão viver.

*Karen Regina é advogada, pedagoga e educadora parental. Mãe de três crianças.